我室在聚氨酯塑料的海洋真菌降解领域取得新进展

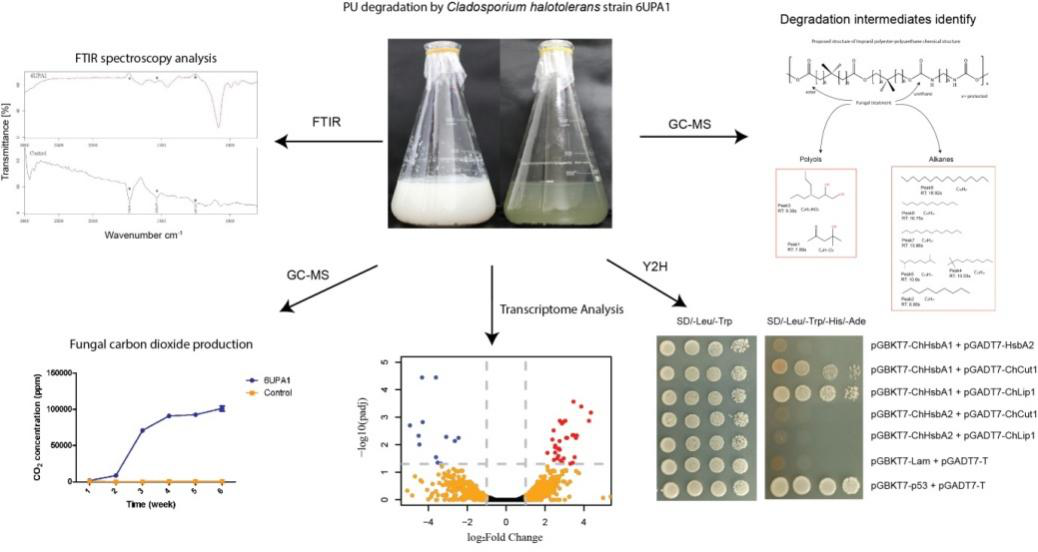

近日,我所海洋生物遗传资源重点实验室骆祝华课题组在国际环境领域知名学术期刊《Journal of Hazardous Materials》(中科院一区top,IF=14.224)上发表海洋真菌降解聚氨酯塑料的重要成果“Biodegradation of Polyester Polyurethane by the Marine Fungus Cladosporium halotolerans 6UPA1”。该研究揭示了海洋耐盐枝孢真菌Cladosporium halotolerans对聚氨酯塑料的解聚是通过分泌一系列Cutinase/Lipase型胞外多聚酯酶以及含有HsbA结构域的疏水表面结合蛋白共同作用的结果。此外,鉴定了水性聚氨酯Impranil DLN的降解中间产物主要是烷烃和多元醇,且证实菌株能够进一步矿化这些降解中间产物产生CO2,并提出菌株利用脂肪酸代谢通路对聚氨酯降解中间产物进行进一步代谢的可能性。

全球每年约有480-1270万吨塑料进入海洋,塑料污染给海洋生态环境造成严重威胁,已成为全球关注的环境问题。一方面一些塑料制品在生产时加入的添加剂可能具有毒性,另一方面塑料的疏水表面在海洋环境中容易富集高浓度的持久性有机污染物和重金属,并产生生物放大作用,对海洋生物产生生态毒理学效应。聚氨酯(PU)是一类由多元醇和异氰酸酯组成的塑料多聚物,我国是全球最大的聚氨酯生产国和消费国,占全球产量的52%,在聚氨酯的回收利用方面有巨大的技术需求。化学法回收是当前聚氨酯废料回收的主要方法,但由于其会释放有毒气体以及需要较高的反应温度,对环境并不友好。生物降解则能避免这些问题,已成为聚氨酯回收技术的重要发展方向。

图文摘要

海洋耐盐枝孢真菌Cladosporium halotolerans 6UPA1是一株高效的聚氨酯降解真菌,甚至在低温下也有一定的降解能力。菌株可以在聚氨酯泡沫上形成生物膜,破坏降解聚氨酯塑料。结合聚氨酯底物红外光谱分析、代谢中间产物检测、酶活鉴定、基因组/转录组分析,我们建立了菌株降解PU的模型,确定菌株是通过诱导分泌Cutinase/Lipase型的胞外多聚酯酶来攻击聚氨酯的酯键和脲键进行解聚。含有HsbA结构域的胞外疏水表面结合蛋白在降解期间诱导表达,并能够与胞外的多聚酯酶产生互作,促进酯酶对于塑料多聚物的解聚。此外,PU诱导上调的基因在脂肪酸降解通路中存在显著富集,且基因组中存在完整的脂肪酸降解相关基因,暗示PU降解中间产物最终是进入脂肪酸代谢途径实现完全代谢。

骆祝华研究员课题组博士后张恺和硕士生胡杰鸽为论文的共同第一作者,骆祝华研究员为论文的通讯作者,徐炜副研究员以及研究生杨帅、王志超、庄培文为文章的共同作者。该研究受到福建省基金、厦门海洋研究开发院共建项目、中国大洋协会项目、国家自然科学基金、海洋三所基本科研业务费等项目资助。

论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389422011992

发表论文:

1) Kai Zhang, Jiege Hu, Shuai Yang, Wei Xu, Zhichao Wang, Peiwen Zhuang, Hans-Peter Grossart, Zhuhua Luo*, 2022. Biodegradation of polyester polyurethane by the marine fungus Cladosporium halotolerans 6UPA1. Journal of Hazardous Materials, 437: 129406.

福建省厦门市思明区大学路184号

电话:86-592-2195608 传真:86-592-2195608

邮件:zhoujuan@tio.org.cn